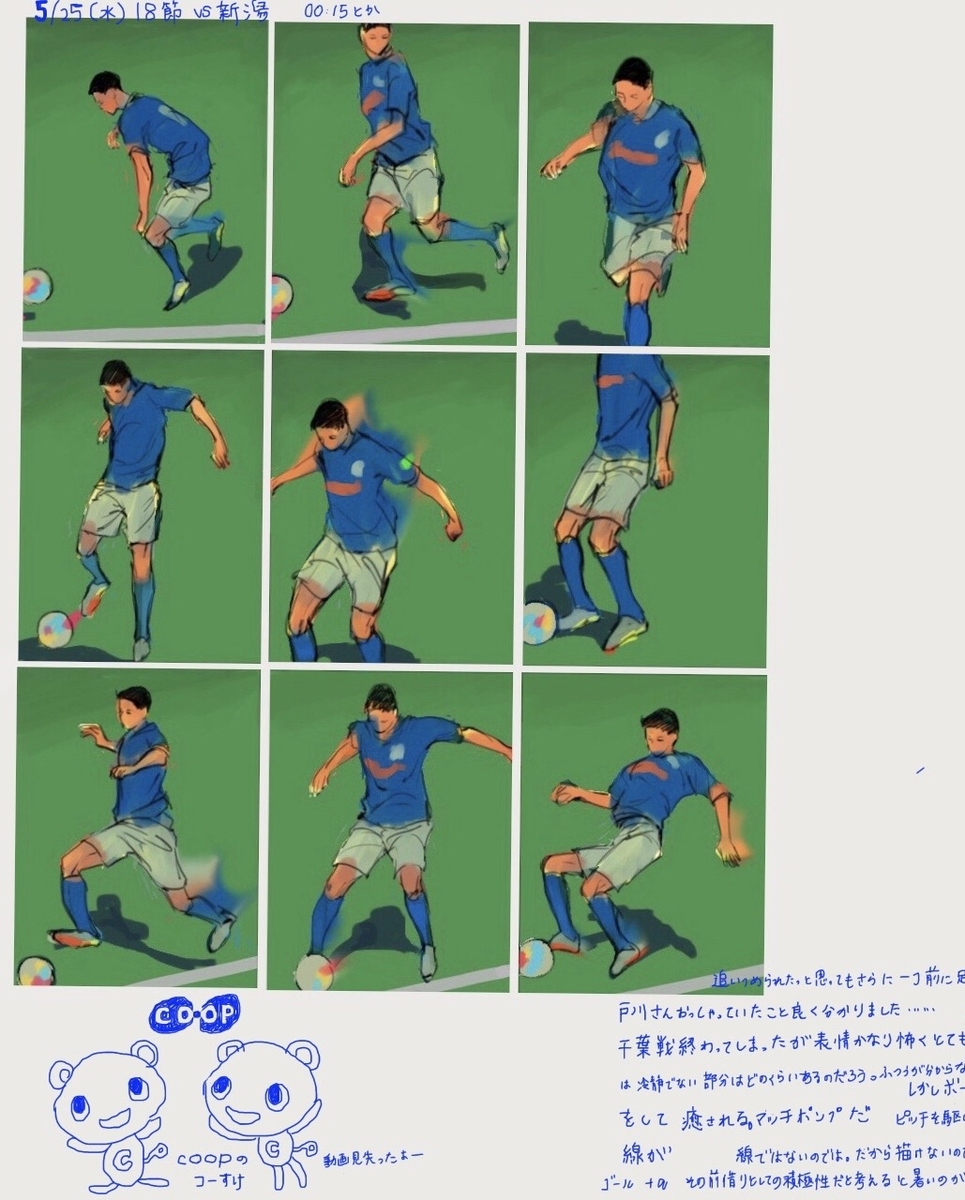

前年応援していた伊藤涼太 郎選手の新潟への順当すぎる移籍に喪失感を引きずったまま年は明け、新体制発表を一応追いつつ余暇のほとんど全てを地方局テレビドキュメンタリーアーカイブ の視聴に費やしていた2022年初頭。プレシーズンマッチ は試合結果を文字上で確認し、ついに鹿島に勝ったという事実にのみただひたすら感動していた。

横浜FC 戦など、悠々と振った足でゴム弾のようにボールが飛んでいくのでとにかくおっかなく、得点が決まっても喜びを置いてけぼりにして「うお…」と慄き引き笑いをしてしまっていた。木下康介 選手。今シーズン、浦和レッズ から水戸ホーリーホック へ完全移籍で加入したフォワ ード選手だ。

この時に気づいていれば。得難い時間を2ヶ月も浪費してしまった。

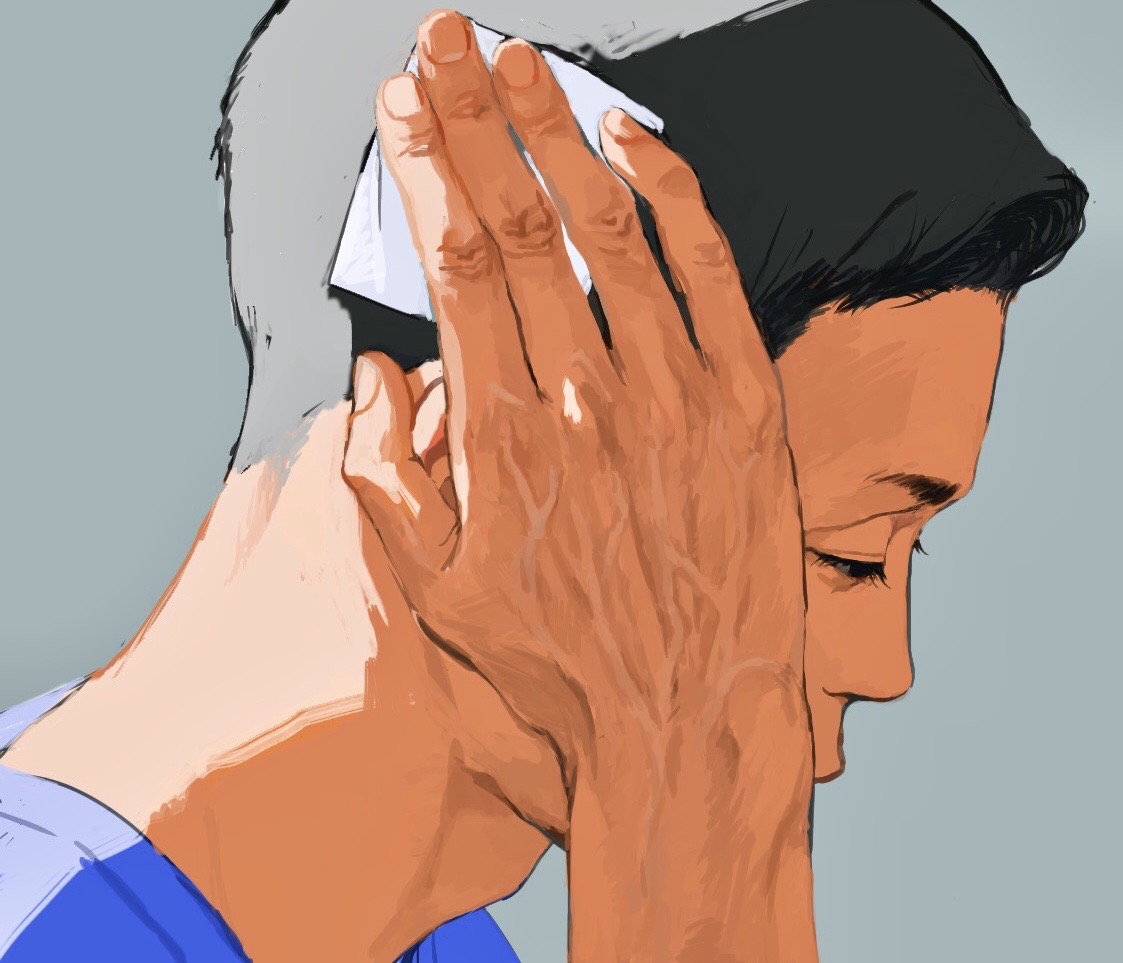

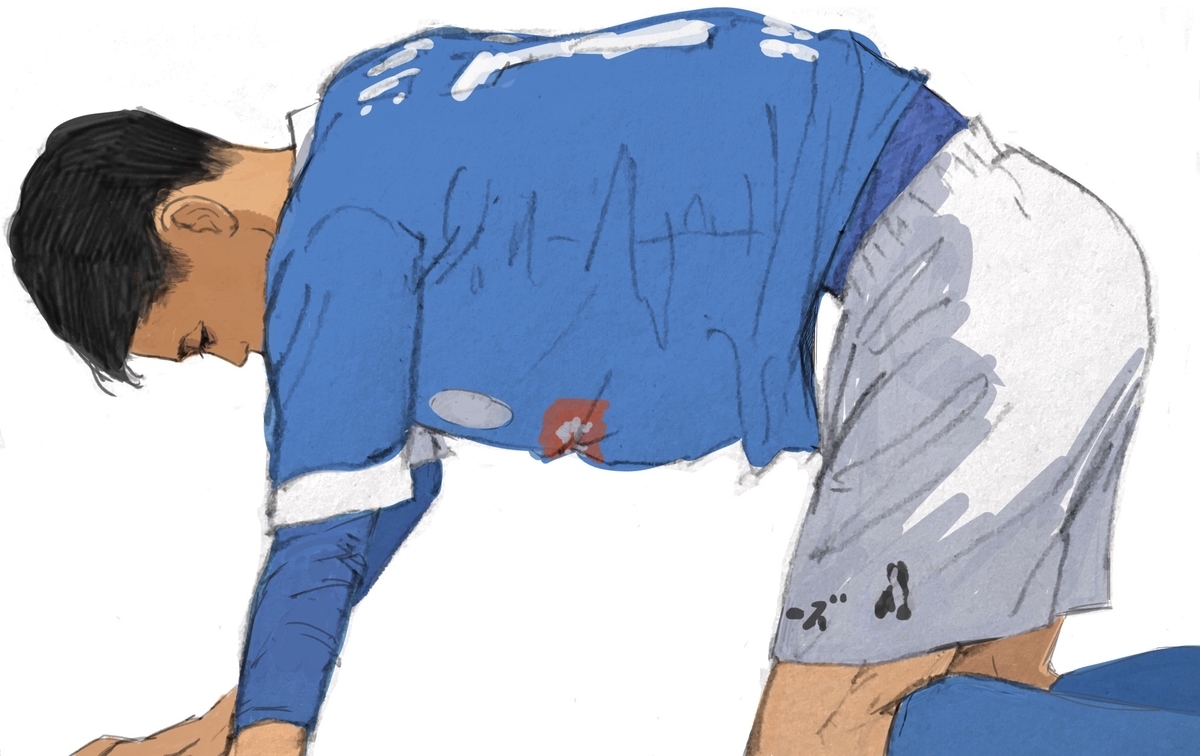

それは4月23日、第11節ホーム山口戦。接触 し、そのまま地面へ叩きつけられるように落下した。仰向けになって悶えることもなく静止している様子を、脳震盪だろうかとハラハラしながら見守る。しかしまもなくゆっくり起き上がると、スタッフに促されて自力でピッチの外へ歩く姿には笑顔も見られたので、ひとまずは安心に終わった。木下選手は頭に止血か何かのバンドを被されて再びプレーに参加すると何事もなかったかのようにまた走り回り、後半には同点ゴールを決めてバックスタンドを煽っていた。木下康介 選手からファン・サポーターの皆さまへ』という動画がオフィシャルLINEより通知される。水戸ホーリーホック の一員としての当事者意識を伝えんとする言葉選びに心が和らぐ(しかしながらこの動画のタイトルセンスはアイドルファン的にはギルティなのであった)。

とにかくもこの日何が変わったかというと、これまで当然視認はしていながらもどうも実在を訝しむことしかできないでいた木下選手の存在に対して、わたしは強烈な物質性でもって人格を認めたような気がする。本当にひどい話ではあるが、負傷によってあの強靭なエネルギーの源も細胞の集合であり一つの人体であることをようやく実感し、すると今までそれがチームの勝利に近づくことであるという点でわくわくを感じながらもひたすらおっかなかった木下選手のプレーに、美しさを見出せるようになったのだ。そればかりか大きな彼の姿に知りもしない子供の頃の情景すらオーバーラップできたりした(たまらず同居人にこの話を捲し立てると、「人はそれをギャップ萌えと言うのだよ」と一蹴された。真理)。

その後、改めてここまでの試合やアツマーレ入学式、キャンプレポートやPR大使ドラフト会議などのアーカイブ を木下選手起点でしっかり見直し、過去のプレー集やインタビュー記事などを簡単に観測できる範囲で見回り、きっとはまり初めのこの高鳴る気持ちを忘れては後悔するぞと思い、試合や何かあるたびに簡単にでもメモを残し始めた。

4月27日、アウェー長崎戦。チームとしてあまりボールを前へ繋げない。なんとか渡って来てもすぐに固く囲まれる。ピッチレベルのカメラで大きく映されるライン際の攻防は諫山先生の描く巨人化アニとエレンの格闘シーンを思い出す迫力。後々描こうとしたが難しくて諦めた。身体の向きの切り替えの判断が素早く懐も深く、簡単には奪われないうまさがあるが、こうも嫌がらせのような人数でマークされては1人での打開にも限度があるというもの。孤立気味で、なかなか攻めきれずもどかしそう。しかしキャプテンが心配。

4月30日、ホーム甲府 戦。ふわーとした春の西日が美しい。K’sスタはあまり陰ができないし、自然光の時にホワイトバランスが安定していて映像が撮りやすそう。木下選手は競ったり正面からぶつかりそうになるところで相手の運動エネルギーを利用して風に流れていくような力の抜け方が本当に綺麗で、このしなやかさは怪我を繰り返した上で身についた自分を守るすべでもあるのだろうかと考える。ランニングが軽やかで、遠景だとやはり重量を感じない。

5月15日、アウェー東京V戦。ゴールキーパー 山口瑠伊選手のロングキックから、安藤瑞希 選手が身体を張ったことで前に流れていったボールを、木下選手はタイミング完璧な走り出しで獲得し、相手キーパーとの1対1を冷静に沈める。攻撃的なゴールキーパー を志向する山口選手の、相手にプレッシャーをかけられながらも積極的な意図を持ったキックが精度の高いアシストとなった。ジェスチャー が多いので会話の内容がなんとなく分かるのだ)。チームの背中を預かるゴールキーパー と、チームに背中を預けて走るストライカ ーというポジションは、おそらくどちらも孤独があるという点で似ているように思ったし、前と後ろの離れたところにいる2人が繋がることがチーム全体を締めるという仮定においても象徴的なゴールだったと思った。

5月21日、ホーム岩手戦。中継上で岩手のフィジカル系フォワ ード選手との比較構成が効いていて、木下選手のしなやかさ、ピッチ内を広く走り回るフットワークの軽さが際立つ。なんとなくエネルギーを出しきれない展開の中、前半28分に後列でボールを回す相手に思い切りプレッシャーをかけていき、2度3度と怒涛のボール追いで、相手がたまらず蹴り出そうとするところを最後は足に当て外に出す。ワンプレーで会場を沸かせ、チームメイトを奮い立たせた。イカ ーらしいゴールだった(そして複数得点してなお、いつでもまた機会はあるでしょうとばかりにヒーローインタビューには呼ばれないのであった)。

しかし何かざわざわしている。このところ、なんとなくだが木下選手の所作にあの瞑想しているかのような鷹揚さが無くなってきている気がするのだ。ジェスチャー に萎縮しながら、しかし華やかでエキセントリックになってゆくプレーに心は引きずり込まれ、試合を観終わるとどっと疲弊した。

6月5日アウェー大宮戦。相馬監督体制初のホームゲームに燃える大宮へ、連敗脱出をかけて挑んだ一戦。咎め なかっただけなのか、試合はそのままセットプレーに入っていった。わたしも木下選手のことばかり目で追っかけていたつもりが全く気づいておらず、ただリプレイ映像明けに抜かれた表情が今まで見たことのないくらい険しいもので、お優しい安藤選手が背中をさすって励ましていた様子だけは覚えている。2-0で水戸が3試合ぶりの勝利を収めた数時間後、唐突にクラブからのリリースが通知され固まった。ラップトップでDAZN のタブを開こうとする指がすぐには動かなかった。

ピッチの中での人間どうしの 勝負、とりわけこうしたプロサッカーの高いレベル帯でのプレーの激しさは、単に運動量という点でなく精神にも大きく負荷をかけるものであり、その中で相手を上回るには自分を抑制するブレーキをある程度取り払うことも前提とされているのであれば、それは心を制御できなくなってしまうような閾値 とすぐ隣り合わせであるのを思わされた。わたしはその上に成り立つエンタメを神様目線で提供され、消費しながら、脆弱な生身の肉体を露呈させることで発揮される身体性の美しさに興奮を感じこそすれ、そう感じることの怖さについてほとんど気に留めてこなかった、いや意識的に無視していた。ホーム山口戦で惹きつけられたのもそんな歪んだ感覚の一端で、それが向く先にこの事象が起きたことと、木下選手の心を思うと、すごく落ち込んだ。

いつも頭に木下選手を思い浮かべる時、その姿は大抵少し目線を落として俯いている。ああして多くの時間、試合の中でもゆったり泰然自若とした印象を受けるのは、瞬間の力を一切の躊躇なく爆発させるために、身体と心を自分の手の届く範囲に落ち着けておくよう身についたものなのかもしれないと思った。それでも激流のような衝動に支配されてしまうことがあるのだ。

ピッチから客席までがぎゅっと狭まったNACK5 で、当看板のすぐ裏の隙間に座っていたボールパーソンの女の子が衝撃にとても怯えていた、といういくつかの証言もわたしを動揺させた。接触 や時には悪質と思えるようなプレーを受けることもあるが、被ファウル時にフラストレーションを溜め込んだり相手に食ってかかったりするようなところは見たことがない。いつも自分の肉体とボールだけの空間にいて相手からの干渉はただの自然現象として捉えているかのようだった。木下選手はずっと自分と戦っていた。

自分の心が沈み込んでいるのか浮き足立っているのかもよく分からなかった。水戸のサポーターをはじめ、大宮や浦和レッズ のサポーター(その日は確かJ1では試合がなく、隣チームでライバル関係にある大宮と、木下選手はじめ何かと繋がりの深い水戸との対戦を窺う浦和サポさんが散見された)、他クラブサポーターやサッカーファン、サッカーなんてまるで興味のない外野、によって話題と名前がごちゃごちゃに増大していく風景を、遮音された窓越しに漫然と眺めていた。

試合から4日が経った6月9日にJリーグ からの制裁が決定し、それを受けて社長会 見が行われ、木下選手のコメント付きのリリースが出された。選手教育を掲げるクラブは個人に形式的な懲罰を与えてやり過ごすのではなく、問題を全員で受け止め、選手に反省と成長を促す柔軟な対応を考えていた。

そしてその日、ホーリー くんが「康介くんはね、今日は朝からスタッフさんのミーティングにでてたんだって。康介くんもがんばってるし、ホーリー くんも応援するぞ」とツイートをしてくれていたのだ。仕事をはっ倒した深夜、依然鬱々とした気分のままでいたわたしはそのツイートを見た瞬間、自分が今何をするべきか、何を描いたらいいのかが分かったような気がして、夢中になって1枚の絵を描き殴った。

ホーリー くんはもっとスリムでした。ごめんね

6月11日がお誕生日のホーリー くんのために、次節12日のホームゲームにはバースデーパーティー が予定されていた。キャプテンを中心に選手みんなからもプレゼントを考えているよ、なんて告知もあり、ああきっとみんなでホーリー くんをお祝いして幸せに溢れるその空間に、木下選手は出て来られないのだと想像すると、そのコントラ ストがとても寂しかった。しかしホーリー くんは、どうにもならないわたしたちの気持ちを背負って直接選手のそばに寄り添ってくれる。介入しづらい話題にも、そっと姿を隠しておくのではなくクラブやチームの一員としてまっすぐに出てきてくれる。クラブのマスコットとは、ホーリー くんとはそういう存在なんだと思った。「試合に勝ってハグ」、きっとそれが実現するように祈った。

絵を見てくださったサポーターの方々がメッセージを寄せてくださり、特に「泣けた」という言葉をいただいたことにびっくりした。人の感情を動かせるのはありがたいことだが、それよりもおそらくみんな木下選手のことをとても大好きで、些細なきっかけで涙が出てしまいそうになるほど結構傷付いていたのだろうと思われ、それが嬉しかった。

わたし自身も、好きといいつついまだに少し怖かった木下選手に対しての見方がかなり変わった。木下選手はわたしが自分に見える部分から抱いていた印象よりもずっと、素直さを失わずにいられている人だと思った。

それからは持て余すこの期間に、今いちど昨年の浦和時代やそれ以前北欧での記録、横浜FC 下部組織時代の様子、木下選手のここまでの道のりやさまざまなことについて、ネットの海を底引網のごとく漁りに漁った。見られる職業と言っても記録され残っていくものは思うよりずっと少ないことを実感すると、特に遠い地でひとり必ずしも光のもとでなく黙々と歩まれてきた木下選手の儚さに打たれ、その軌跡を追って覚えていようとする1人に自分はならなければいけないという尊大な使命感を湧き上がらせたし、何よりそうしていないと時間の進みが遅々として耐え難かったのだ。しかしおかげで、今までのいろんな想像の点と点がつながったり、知らなかった一面を発見したりして、少しずつ木下選手への解像度が高まっていったように思う。

また、大古参フリエサポさんが遥か10年前には木下選手のイメージカクテルなんてものを作っていたのを見たりして、ではわたしももうちょっと不安にならずに好き勝手自分の解釈の木下選手を描いたり言葉にしたりしてみようと勇気が湧き、この期間は木下選手にとっての「Dreamland」だ、「You float in the pool where the soundtrack is canned」だ、と妄想膨らませてホックニー のオマージュでかなりくだらないファンアートを描いたりした(『Dreamland』はイギリスのロックバンドGlass Animalsのアルバム表題曲。「You float…」は同作歌詞。音楽に疎いわたしは木下選手が選手プロフィールにて好きなアーティストに挙げてらしたことで彼らを知ったのだが、オルタナ ポップの無邪気で湿潤なサウンド に、ドラッグやDV、同性愛、Toxic Masculinityからの脱却など世上の題材をパーソナルに物語る人間愛溢れた音楽性で、歌詞の考察サイトを巡ったりしかなりハマってしまった。木下選手の好きがどのくらいの強度のものなのかは分からない)。

大宮戦から1週間が経ち、6月12日ホーム山形戦は、今シーズン大きな期待をされながらも木下選手の活躍の陰できっかけを掴みきれずに苦しんでいたフォワ ード梅田魁人選手が、後半投入直後に相手のミスを逃さず待望の初ゴールを決め、水戸の大勝利に終わった。梅田選手の涙のインタビューにもらい泣きし、秋葉監督の愛情深い語りにももらい泣きし、いまチームが本当に良い雰囲気であることを思わされた。それはこの週、チームメイトに頭を下げ、フロントスタッフと混ざって研修に取り組む木下選手の誠実な態度があり、それに応えるべくクラブはつとめて明るく前向きな発信をし、スポンサーに感謝し、にんにくを剥き、水戸ファミリーがひとつになって試合に臨んだ成果だった。

(以下、山形戦後監督インタビューの起こしより一部抜粋)

秋葉監督「ありがとうございます、ただ素晴らしいインタビューの後なんで非常に喋りづらいですけども(笑)。選手たちは本当によく戦ってくれましたし、今週クラブに色々あった中でも、こういう風にサポーター・ファミリー含めてたくさん来てくれてますし。我々水戸ホーリーホック というクラブは震災もそうでしたし、いろんなことがあっても必ず這い上がる、前を向いて立ち上がってくる、そういうことを選手、クラブ、サポーター・ファミリー全員で証明したゴールだと思ってますし、そういう勝利だと思ってますから。本当に今日3797人のサポーター・ファミリーが来てくれたからこそこういうゲームになったなと思ってますんで。まだまだ我々は這い上がりますし立ち上がって、どんな困難が待っていようが、どんなことがあろうが、我々らしくしっかりと歯を食いしばって、みんなで夢へ向かって突き進みたいなって思っています」レーニン グから鍛えられている選手がいますから。誰が出てもいい状態ですし、いつも言っていますけど、野心的でギラギラしたものを持っている選手たくさんいますんで。それプラス、やっぱり明治安田生命 さんであったり、ホーリー くんの誕生日であったり、東海村 の日があったりだとか、昨日もみんなでにんにく剥いたり、いろんないいことがあって、今日を迎えたと思ってますから。本当にこう、クラブ、サポーター・ファミリー一丸となって勝ち取った勝利だなという風に思ってます」

6月25日、2試合の出場停止期間が終わって初の試合であるホーム岡山戦。試合開始2時間前に発表されたスタメン画像、そこに木下選手の名前があった。アダストリア さんのPlay fashion!マッチで、スタイリストさんによってコーディネートされた選手が登場するバス入りファッションショーがあった。久しぶりに見られた動く姿の木下選手はハーフパンツにレギンスを合わせているのが大人っぽくて、白いTシャツが昼光を受けて汚れのない真っ白だった。イヤホンを外して耳にかけ、やわらかな笑顔で四方を見渡しては手を振り、社長に背中を叩かれてスタジアムに入っていかれる姿に、生まれ変わるような心持ちでもって戻ってきてくださったんだと胸が熱くなった。エス コートキッズの女の子の髪をそっと直してやって微笑んでいた。木下選手は小さな命に対する慈愛のある人だと思う。入場後には前に並ぶその女の子の肩に手を乗せていて、自分もちびのころ大好きな大和田真史 選手が一緒にお写真を撮ってくださった時にそのようにされた思い出があったから、女の子の心情が伝わってくるような気がした。ちょっとびびりながらもあのどっしりと重たい感触を、きっとあの子も、もうちょっと大きくなった時に噛み締めるのだろう。

試合は序盤から水戸がテンポ良く攻め続ける。木下選手も連携からチャンスを連発し、その度に堅牢な岡山の守備に阻まれてもスタジアムには揺るがない気概が広がっていた。

ミドルパス をボックスのど真ん中でボレーのように合わせシュートするも、惜しくもミートせず枠の上へ飛んでいく。ペナルティエリア 内で安藤選手が囲まれながらもキープし、ゴール目の前のスポットにぽんと抜け出した木下選手の足元へ飛んできたパスは、もう勢いのままに軽く軌道を変えるだけ、完全に決めたと思われたそのボールはしかし、目前のクロスバー をガシャッと叩き、反対サイドに逸れていった。オフサイド ラインも引けないのにあれこれと言うのも何だがかなり際どい判定によって幻のゴールとなった69分のプレーの後、木下選手は交代しピッチの外に下がっていった。今日のスタメン発表以降、いやこの謹慎期間のさまざまな発信を受けながら頭に何度も妄想していたひとつ美しい形のストーリーは、そんなにうまく実現するものではなかった。それでもこの上なく感銘を受けていた。もう何も隠すことはできない、何も隠さなくていい、まっさらな木下選手がそこにただ存在していて、わたしはそれを見た。まばゆかった。

7月2日ホーム横浜FC 戦は、クラブに関わる全ての人にとって特段エモーショナルな一戦だった。水戸では初めての声出し応援検証試合だったからだ。860日ぶりに声が帰ってきたスタジアム。声援のある中でのプレーはプロになって初めてだという選手も多かった。序盤から明らかにふかしすぎているスピード感に、彼らの興奮が伝わってきた。横浜FC にはレベルの高い戦いの中で築いてきた強固な自信と覚悟があり、焦らず修正し勝ち切る強さがあった。良いチームだと思った。しかし試合終了の笛が鳴ったときに込み上げてきた感情は、恐れず最後まで必死に走り抜いた水戸の選手たちと、水戸ホーリーホック というクラブへの底知れない愛しさだった。

夏の移籍期間が始まる。Twitter では無言のいいねで牽制をかけたりと無駄な抵抗を続けていたが、いざウインドウが開いてしまうと不安が現実味を帯びてまたナーバスになってくる。公式リリース以外の噂には一切心の惑わされることはなかったものの、その公式リリースが本当にあっけなく出されることに怯えながら、1日1日が過ぎていくのをじっと待った。高井和馬選手が山口に帰り、平塚悠知選手が福岡に個人昇格していった。もう終わってくれー、これ以上もう誰もいなくならないでくれー。正直覚悟もしていた。しかしそれではあまりに道半ばである。木下選手の水戸での物語はまだ序盤の山場を越えたくらいでしかないのだ。もっともっと見せてほしいものがたくさんあるのだ。

水戸は声出し応援の運営検証試合が早い段階からかなりの頻度で組まれていた。これはクラブ側の積極的な姿勢も大きく影響しているだろうと思われるものだった。そんな中サポーター有志の方々から、木下選手の個人チャントがいの一番に発表された。ポケセン チャントしかり、考える人はすごい。

8月7日、過去対戦で勝利はおろか1点たりとも奪うことのできていない、難敵秋田戦。ホーリー くんもおそらくお気に入りであるオフィシャルの写真も、初めて見るようなキラキラ輝いた表情で、ユニフォームのとろみのある布感もよく捉えられていてものすごく良い写真なのだ。今期10点目。個人的にはシーズン通して一番お気に入りのゴールでもある。アウェーで秋田相手に初得点と貴重な引き分けではあったが、勝てたらどんなに良かったか……と、とても口惜しい試合だった。

心休まらない移籍期間にはせめてもの希望となる新たな出会いもあった。横浜FC からレンタル加入した安永礼央 選手は同ユース出身で木下選手の後輩であった。二人は面識は無いというが、ただ安永選手はクラブユース時代の要所要所で、木下選手について「すごい人がいたんだよ」と言い伝えられていたことを知った。

8月12日、夏の移籍市場が閉幕した。不本意 を含むのであれ木下選手自らの意思が今シーズンを水戸で過ごすことを選択したという事実で、それが嬉しかった。プレーオフ 進出権を勝ち取るんだ、そうに違いない。

木下選手はよく自身の好調の要因を尋ねられると、往々にして「コンディションが良くなってきている」と言う。

8月20日 、32節アウェー山口戦。

それから早3日、秋葉監督激怒インタビューの違法転載動画がバズりにバズっている火曜日に、延期開催となっていたホーム大分戦が行われた。金久保順 選手が指差しながら「やっぱバケモンだな!好きだわ〜俺ああいうストライカ ー」と嬉しそうに言って回っているのが良かった。水戸ホーリーホック !」の炸裂に、一同「やったー!」と大喜びの大爆笑をされていた。

ケーブルテレビ・ジェイウェイの『教えて!ホーリーホック 』という、選手がサッカー少年たちの質問に答えるミニ番組に、木下選手の回があった。言語化 なんてファンとしてテンション上がらないわけがないうえに、シンコペーション のかかるような話し方が心地よく、何度も何度も聞いた。インパク ト」、「みんな結構淡々とやってるもんなんです試合って」、「鞭でしならせて弾くような……」などどの言葉もまず一番に納得感が強く、つまり目指されていることが素人の自分にも分かるくらい明確にプレーに表れているのがすごいと思った。

9月3日、アウェー仙台戦。ユアスタ の夜空に響き渡った。サッカーでこんなにも優しい喜びに包まれた空間が作れるのかと感動した。

しかしここからチームは長く苦しい時間を過ごすことになる。

話は少し遡るが、ドイツからレオナルド・ブローダーセン選手が加入し、これは木下選手のドイツ語が復活するのでは……!と一瞬期待が高まる。ドイツ語をもうどれだけ覚えていらっしゃるかは分からないが、ほんの少しだけ知ることのできたホンブルクの木下選手はちょっとシャープで、ドイツ文学の薄暗い森の雰囲気を漂わせていて非常にかっこいいのだ。なかなか苦しいことの多い期間だったのではと思うのでそうしたシビアさも反映されてのことかもしれないが、思考は言語環境によって規定され、人のアイデンティティ に影響するのは何よりも言語だ、という仮定から想像を巡らすのが楽しい。海外で活動される選手が必ずしも英語や現地の言葉を覚えるわけではない中で、木下選手にはドイツ語と英語を学ばれ用いられていたことで培われた価値観が反映されているはずであるし、18歳からの9年間という時間に、ドイツに加えスウェーデン 、ベルギー、ノルウェー という地で、何を見、どんなふうに過ごされてきたのだろうということにも思いを馳せたりした。

9月18日、アウェー新潟戦。岩手、長崎と痛い2連敗を喫した状況でも選手たちは弱気になることなくファイティングポーズを取り続けたが、首位を走るビッグクラブの圧倒的な力に打ちのめされ、ここにきて秋葉監督体制初の3連敗という結果に終わった。

その3日後、若い戦力で連敗脱出への望みをかけたホーム東京V戦は、木下選手にとっては出場停止の2試合を除いて初めてのメンバー外となった試合であった。プレーオフ の可能性がほとんどゼロになってしまったことよりも、このチームのみなさんが、勝利がもたらす開放的で充実したムードの中で笑い合える時間がどんどん減っていってしまっていることが悲しかった。

9月25日、アウェー徳島戦。

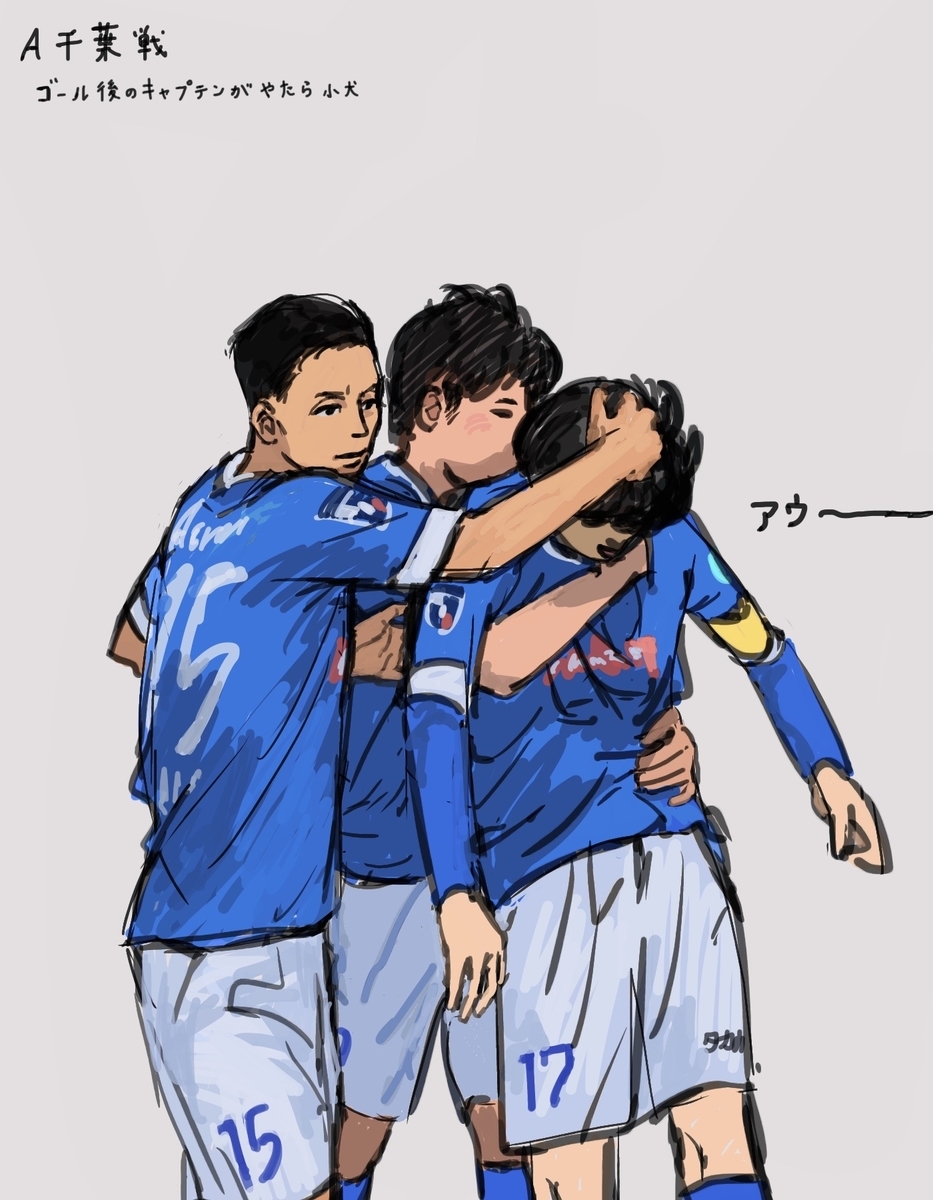

10月2日、第39節ホーム千葉戦。中断期間以後の最多動員を目指して、クラブが長い期間をかけてさまざまに施策を立てていた注目の一戦だった。しかしここにも、木下選手の名前は無かった。

前述したアウェー岩手戦でのキャプテン新里選手の負傷離脱と、そこからどうしても勝ちを掴めなくなってしまったチームの状況と、最終盤にきて辛くやるせないことばかりが続いていたが、そんな中ひとり東京V戦での初ゴールからようやく努力の萌芽を見せ始めた唐山翔自選手の明るい話題は、よく木下選手との関係性にフォーカスされていた。

唐山選手は、トレーニン グ映像などを見ていて個人的には『ピンポン』のペコのようだなとも思ったりしていて、だから瀬田さんのnoteでの、チャンスが来るとゴールできることが嬉しくて笑顔が出てしまうという唐山選手に対して木下選手が「チャンスの時こそいかに冷静に普段通りできるかが大事」とアドバイス する話にも、ウキウキのメンタルもそれはそれで唐山選手なりに力を引き出しそうでもあるけどなと思っていた。バイス が結実したのかなと思わされた。

一方で、例えばその栃木戦だって、前半終了間際に木下選手が反撃開始の1点目を決めている。その際の捨て身の接触 が試合後にまで響いているようだったのは心配だがともかく、木下選手のあのゴールも唐山選手の決勝ゴールも勝利を構成する要素としてその質量は全く同じ1点なのだ。わたしはそういうゴールが木下選手らしいなと思うし、そんな木下選手が好きだからそれでいいのだが、自身はチーム自体の不調も相まって停滞していながらも、助言もあって覚醒し劇的なゴールを連発する唐山選手の成長を心から喜んでいることに、次のエースはお前だぞとでもいうような構図が見えすぎて、ちょっとだけ切ない気持ちになるのだった。

最終節、第42節。ホーム群馬戦。番記者 の佐藤さんは試合当日のプレビュー記事のタイトルにて「すべては、みんなの『笑顔』のために」と表現なさっていた。そうだつまりは笑顔のためなんだ、と思った。今日勝ち取るべきものはみんなの笑顔なんだと。トロール してくれていた。彼の話をどうしてもしたい。新里選手は、物腰も身体的にもふにゃんと柔らかい感じの選手で、そんな人が今年キャプテンに任命され、ピッチ外の広報的な活動はクラブの雰囲気とよく合って抜群にこなしてくれていたものの、成人男性サッカー選手30数人の集団をまとめ上げるのは尋常な仕事ではなかったと思う。実際シーズン序盤はその重責感に潰され、新里選手らしいあっけらかんとしてクリエイティビティ溢れるプレーが影を潜めていたし、終盤には過激な接触 を受けて負傷、チームにとってもご自身にとっても大切な試合を前にして戦線離脱を余儀なくされた。キャプテンを欠いたチームは「運命」を取りこぼし、その苦境に交わることすらできない彼から発信されるいくつもの抑えた言葉は受け取り難いほどに悲痛なもので、こんなにクラブに力を尽くしてくれているのに、あの時のひとりピッチにうずくまる華奢な背中と、痛みと悔しさに歪ませた表情が最後の姿になってしまうのだったら、あまりにやりきれないと思っていた。そんな新里選手が今、(なぜか1stユニフォーム用のイエローではなく蛍光ピンクの)キャプテンマークを巻いてピッチの中に立っているのだ。気持ちが入りすぎて激しかける若い選手たちをなだめる笑顔とレフェリーへの毅然とした主張とを巧みに使い分けてチームをまとめる姿は堂々としていて、なんて頼もしいのだろうと思わされた。やはりこの人がキャプテンでよかった、帰ってきてくれてよかった。メガロドン が無くたってこれが撮れる。心臓の鼓動と息遣いすら聞こえてくる。極度のプレッシャーと深い集中の間をせめぎ合うような表情。ホイッスルが鳴り、ゴールの右隅へ一直線に蹴られたボールは、相手キーパーの手の中にがっしりと捕まって止まった。

第42節 | 水戸ホーリーホック公式サイト

10月23日という異例の早さで、リーグは22シーズンの全日程を終えた。水戸ホーリーホック の選手として活動する日々の全てで、今季の水戸に貢献してくださった。この時間があった事実は、クラブの歴史からも、それを見届けた全ての人の人生からも、ずっと消えることはない。ブンデスリーガ へ飛び込んだ18歳の青年が思い描いていた人生設計には1ミリたりとも存在していなかったであろう、J2の辺境に漂うこのクラブに来、必ずしも順風満帆にだけでなく過ごした日々は、サッカー選手らしい謙虚でポジティブな思考転換を幾分か意識的にしなければいけないものだっただろうか(わたしは水戸をからかわれ続けて卑屈になりすぎているかもしれない……)。クラブにとってありがたい存在であってくれたことは前述のように自明であり、そうであればあるほど、それだけではのほほん感謝をするのは難しい。木下選手ご自身にとって、このクラブで過ごした時間ができるだけ大切なものであってほしかった。それを確認して心からの感謝をしたかった。なぜなら、わたしは水戸ホーリーホック の木下康介 選手が大好きで、それを眺めていた半年間が本当に幸せだったからだ。フットボール に数えきれないほどの感情を受け取ったので、それがもう過ぎ去ってしまって二度と見られないことには言い知れないほどの寂しさがある。今まで水戸ホーリーホック をこんなに自発的にしっかりと見てきたことは無かったのだ。こんなにも1人の選手に没頭し、こんなに多くの選手に愛着を感じたのは初めてだった。

毎年覚えていようと思いながら忘れるオフシーズンの乗り越え方をまた一から模索しなければいけない。さて来季についてのリリースによって全てがおじゃんになってしまいそうなチキンレース 感にはらはらしつつ木下選手に関する蛇足をもう少しぶら下げる。

横浜FC 下部組織時代のことをできる限り追ううち、まだ線が細く、しかし既に飛び抜けて背は高く、寡黙で精悍な佇まいでゴールを量産していた木下選手が当時、その周囲にいた人たちにとってどれだけ大きな存在で、どれだけ愛され期待されていたかを窺い知った。横浜FC を背負う選手として大成してほしい、しかし大人たちの思惑の渦の目の中から海を渡る向きの力を受領し進んでいく彼の背中を尊重し、海外ルートはうまくいかなかった前例も多いと不安になりながらも、限りなく少ない情報から、ゴールしたとか、怪我をしたとか、4部リーグに行ったとか、そのたびに一喜一憂し、大丈夫かな、帰ってきてもいいんだよ、いいやまだ帰ってくるんじゃないぞ、とそれぞれに激励の念を送ること9年、ついに日本へと思ったら何と浦和に加入、そこで出場機会を得られないのを見て戻ってきたらいいのにと言っているのに今度は水戸に移籍するのをそうなんだ応援するよとただ見守り、三ツ沢凱旋ゴールをし水戸で要として輝く成長した姿を心から喜んでいた横浜FC サポーターの方々。横浜FC というクラブを選ぶ姿も脳裏にありありと浮かんでき、本当にそうなったとしたら素直に応援したいなあと感じるのだった。ちなみに木下選手は我がチームのホーリー くんよりもフリ丸 のほうが好きだそうです。

それに限らず今後のことをつい想像するが、まあ現実は本当に分からないわけで。今までも国やリーグを超えて各地を飄々と渡り歩いてきた選手だ。日本国内のみで考えるのは浅薄かもしれない。髭を伸ばし始めたのを見て「まさか……次は中東かっ!」など思うくらいには何も材料がない。いや、他のJクラブなんかに行かれるよりはもはや中東の方がありがたい。

あとがき

【Jリーグ公式】木下 康介:水戸ホーリーホック

プロサッカークラブとして。|Gengo Seta|note

ゴールの裏側。|Gengo Seta

唐山翔自の笑顔|Gengo Seta

「教えて!ホーリーホック!」木下康介 - YouTube

Glass Animals - Dreamland - YouTube

木下選手集 - tsujiのイラスト - pixiv

↓移動しました。添付画像ほか

zurqa.hateblo.jp

_______

特に5月より後、心がたいへん荒んでいた時期に、サッカーのサの字も知らない同居人を捕まえて夜な夜な悲鳴のように木下選手の良さを語っては「そうなんだ。まあお菓子でも食べよう」と適当にあしらっていただきお茶を淹れてもらうということを繰り返していた。リビングで試合を観ていると「どっちが応援してるチームだっけ?」と毎回(毎回!)聞いてくるその無関心さに、結構救われていたのです。彼女には感謝してもしきれません。

また、サッカーを憎みながらも自分なりの方法で少しでも理解しようとしてくれた知人。あなたとの間でないと絶対に成立し得ないあまりにも無茶苦茶すぎる木下選手話は、うざかったが気分転換にもなっていたのだよ。ケンホロウ で手打ちにしよう。

(出典:ハマユウ | Crinum asiaticum var. japonicum | かぎけん花図鑑)

(出典:ハマユウ | Crinum asiaticum var. japonicum | かぎけん花図鑑)